Komplexe Welt: von VUCA zu BANI

Komplexe Welt: von VUCA zu BANI

Pandemie, so viele Kriege wie noch nie, Hitzewellen, brechende Gletscher und politische Erschütterungen: Wir befinden uns in einer Epoche zunehmenden Chaos und Unsicherheit. Die «Unvorhersagbarkeit der Welt» ist heute grösser denn je. Vielen Menschen fällt es schwer, sich daran zu gewöhnen, dass «die alten Regeln ‹Es wird schon nicht so kommen› und ‹Im Grunde bleibt alles gleich› zunehmend nicht mehr gelten», wie die beiden Psycholog:innen Eva Lermer und Matthias Hudecek in ihrem Buch «Unsicherheit» schreiben [1].

Aufzubrechen begonnen haben diese Sicherheitsgefühle, die vor allem im «globalen Norden» bestanden, in den 1990er Jahre mit der Dotcom-Blase der Internet-Start-ups und später mit der Finanzkrise von 2008. Um solche Entwicklungen zu fassen, prägte das US Army War College den Begriff VUCA (volatile, uncertain, complex and ambiguous): Die Welt war volatiler, unsicherer, komplexer und mehrdeutiger geworden.

Nach der Finanzkrise und im Zuge der Digitalisierung fasste die Formel in weiten Kreisen Fuss und führte unter anderem zum Trend der Selbstorganisation. Namentlich die Holokratie, hervorgegangen aus der Soziokratie, war eine direkte Antwort auf die VUCA-Welt: Weil in schnelllebigen Umfeldern hierarchische Strukturen unzureichend waren (und sind), haben sie viele Unternehmen und Organisationen reduziert oder gar aufgelöst.

Heute erleben wir eine nächste Stufe der Verunsicherung: Disruptive Ereignisse häufen sich, Ängste nehmen zu – wir befinden uns in der «BANI»-Welt. BANI beschreibt nunmehr eine Realität, die brüchig, ängstlich, nichtlinear und unbegreiflich (brittle, anxious, nonlinear, incomprehensible) geworden ist. Geprägt hat den Begriff der Zukunftsforscher Jamais Cascio vom US Institute for the Future (sein Blog hier).

Wahrlich ist die Welt zunehmend ‹incomprehensible›; viele Ereignisse sind nicht mehr nachvollziehbar. Das verunsichert. Die anschwellende Fülle an Informationen gibt dabei keine Sicherheit. Sie führt nicht zu einem besseren Verständnis. Im Gegenteil. Eher wirkt diese Informationsflut wie weiteres Heu, das auf die Stecknadel geworfen wird: Man findet diese noch weniger und damit sich nicht mehr zurecht. Und weil «Situationen mit hoher Unsicherheit, also wenig Kontrollerleben, unangenehme Zustände erzeugen» – wie Lermer und Hudecek schreiben, – macht sich so etwas wie ein Grundrauschen des Unbehagens breit, das man verdrängt, aber das sich immer wieder meldet: Ein Seelen-Tinnitus, quasi.

Was in BANI- oder VUCA-Situationen tun?

Was bedeutet es nun für die Praxis einer Organisation, wenn die Welt komplexer und chaotischer wird? Wenn Unberechenbarkeit, Unbegreiflichkeit zur ständigen Begleitung und damit Unsicherheit zum Dauerzustand wird? Wie sich verhalten, was tun? Dazu in der Folge einige Gedanken – allen voran dieser: Weil das Äussere bedrohlich ist, ist es um so wichtiger, im Innern der Organisation für Stabilität und Zuverlässigkeit zu sorgen. Das beginnt mit einer wertschätzenden Kultur und der Förderung des Wohlbefindens der Mitarbeitenden (mehr dazu siehe die Kolumnen zu Kultur und zu Wellbeing).

Gefragt ist eine systemische Sicht

Vor den weiteren Gedanken hier ein Einschub zur systemischen Sicht: Menschen neigen – vermutlich evolutionär bedingt – dazu, von vergangenen Erfahrungen direkt auf zukünftige Entwicklungen zu schliessen. Das hat auch lange recht gut funktioniert. Inzwischen verlaufen gesellschaftliche Entwicklungen jedoch dynamischer und widersprüchlicher. Zukunft folgt nicht (mehr) gradlinig aus der Vergangenheit, sondern ergibt sich aus einem komplexen Wechselspiel zwischen Disruption und deren Folgen sowie von Trends und Gegentrends – wie es die Zukunftsforscher:innen um Matthias Horx beschreiben [siehe thefutureproject.org].

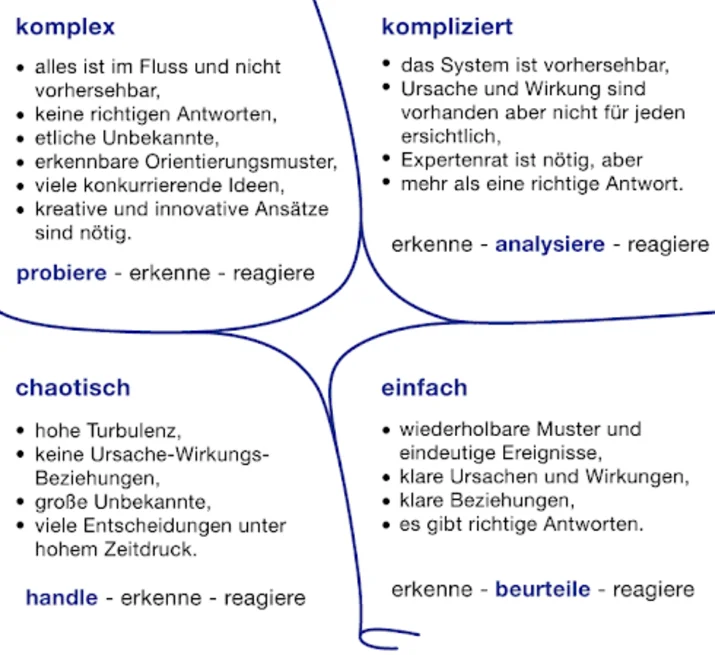

Als hilfreiches Instrument zur systemischen Einordnung von Situationen und zur Entwicklung von Handlungsoptionen hat sich das Cynefin-Modell erwiesen (Quelle: Wandelweb.de; mehr dazu Wikipedia):

Das Modell unterscheidet vier Wirklichkeitsbereiche, die jeweils anhand spezifischer Kriterien eingestuft werden. Als Beispiel hier die Leseanleitung für den herausfordernden ‹komplexen Bereich›: Bei einem komplexen Problem – erkennbar an grosser Dynamik, vielen Unbekannten, Prognoseschwierigkeiten sowie an der Unklarheit, was Ursache und was Wirkung ist – müssen mögliche Handlungen zuerst ausprobiert werden, um zu lernen, wie sich diese auswirken und sie danach für die Verbreitung anzupassen, kurz: Probiere, erkenne, reagiere – erkenne erneut und passe deine Handlung laufend an.

Genau dieser Bereich ist es, der für Organisationen zunehmend wichtig ist: Nicht, dass es keine Ursache-Wirkung-Situationen mehr geben würde; komplexe sind nur häufiger geworden sowohl in der Organisationsentwicklung wie auch in Kampagnen.

Als erstes gilt es jeweils zu erkennen, was für eine Situation vorliegt. Vorsicht dabei mit dem Gebrauch kausaler Sätze, die Einfachheit vorgaukeln. Ein Beispiel dafür ist das gescheiterte Heizungsgesetz der vorherigen deutschen Ampelregierung, die sich sagte: «Werden Gas- und Ölheizungen mit Wärmepumpen ersetzt, geht weniger CO2 in die Atmosphäre und das Klima wird geschützt». Was einfach und logisch tönt, ist hochkomplex und so gab es bei der Publikation des Entwurfs heftige Nebenwirkungen – wie etwa die Opposition seitens Hausbesitzer und Bild-Zeitung. Es musste zurückgenommen werden, das Vertrauen war erschüttert. Vermutlich wäre es günstiger gewesen, das Gesetz beispielsweise in einer Stadt zu testen, um zu lernen, welche flankierenden Massnahmen es braucht.

Im Cynefin-Modell leitet sich aus der Einordnung die Handlung ab. Veranschaulicht am Beispiel eines verletzten oder kranken Menschen: Das Einfache – Fieber, Puls, Art der Wunde – kann selbst gemessen oder beurteilt werden und eine Handlung kann sich daraus klar ergeben, z.B. Schürfwunde desinfizieren. Braucht es ein Blutbild, um das Problem zu erkennen, ist für die Messung und Interpretation Expertise erforderlich. Das ist der komplizierte, doch ebenfalls kausale Bereich: Wenn zu wenig X im Blut, dann hat es Wirkung Y, z.B. zu wenig Eisen führt zu Müdigkeit.

Komplex wird die Situation, wenn ein aufgrund des Mangels X verschriebenes Medikament Nebenwirkungen zeigt, die von der körperlichen oder psychischen Verfassung der Patientin abhängen. Man beobachtet die Wirkung und passt die Medikation an: je nach Schweregrad kann eine geringere Dosierung, ein alternatives oder die Kombination mit einem weiteren Medikament nötig sein. Was im Einzelfall geschieht, lässt sich nicht vorhersagen – so können etwa symptomverstärkende Rückkopplungseffekte auftreten. Es bleibt nur das sorgfältige Ausprobieren. Und chaotisch wird es, wenn die Patientin unerwartet kollabiert. Dann sind sofortiges Eingreifen und gleichzeitiges Beobachten notwendig, um die Intervention laufend anpassen zu können.

Aus Gewohnheit und weil es bequemer ist werden Situationen - meist unbewusst - als einfach oder kompliziert eingestuft. Damit lässt sich auf Bekanntes zurückgreifen und nach dem kausalen Wenn-dann-Muster reagieren. Denn mit Komplexität umzugehen, ist anspruchsvoll(er). Es handelt sich um Huhn-Ei-Konstellationen, in welchen nicht mehr festzumachen ist, was Ursache und was Wirkung ist. Das bedeutet, sich Zeit zu nehmen, um auszuprobieren und unvoreingenommen zu beobachten, wie sich Dinge entwickeln. Das geht freilich nur, wenn die ToDo-Liste nicht überquillt.

Das war bei VUCA so und bleibt bei BANI so.

Corona-Pandemie in der Schweiz – ein Lehrstück

Mit dem Lockdown vom 16. März 2020 versuchte der Bundesrat zunächst etwas Stabilität zu schaffen und sodann das «System Schweiz» mit einem Mix aus Verboten, Geboten und Empfehlungen zu steuern. Doch selbst ein mit viel Macht ausgestatteter Bundesrat kann ein System nicht wirklich steuern, nur beeinflussen - je besser Expertise und Vorbereitung, desto effektiver. Ziel war es, die Zahl der Ansteckungen zu senken und eine Überlastung des Gesundheitssystem zu verhindern. Nichts war anfänglich vorherseh- und kontrollierbar. Durch gezielte Interventionen wurde versucht, die Situation beeinflussbar zu machen.

Auch mit Kampagnen wird versucht, gesellschaftliche Teilsysteme positiv zu beeinflussen. Die Corona-Krise bietet in diesem Sinn wertvolle Lektionen für «systemisches Campaigning» (vgl. Kasten «Lehren»). Betrachtet man den Bundesrat als Kampagnenteam bestand dessen Aufgabe darin, die Wirkungen der Massnahmen zu verfolgen, Indikatoren festzulegen, unterschiedliche Perspektiven einzubeziehen, Triggers bei Skeptiker:innen zu antizipieren, ExpertInnen mit unterschiedlichen Einschätzungen anzuhören und daraus weitere Handlungsschritte abzuleiten.

Die Pandemie verdeutlicht, dass gesellschaftliche Probleme oft zu komplex sind, um sie mit mechanischen Kampagnenmethoden zu lösen. Lineare Ursache-Wirkungsmechanismen gibt es in eingespielten Routinen und stabilen Umgebungen zwar oft, sie führen aber in komplexen Situationen in die Irre. Für Non-Profit-Organisationen bedeutet das, dass sie ihren Gestaltungswillen stärker an einem beobachtenden und responsiven Vorgehen ausrichten sollten – lösungsorientierte Ergebnisoffenheit statt Problemfixierung. Eingriffe ins System haben stets verschiedene Wirkungen und Nebenwirkungen, die ja Zeichen eines Eingriffs sind. Egal ob Kampagne oder Organisationsentwicklung.

Fazit

Einstein’s Bonmot, dass man Probleme nicht mit derselben Denkweise lösen kann, durch die sie entstanden sind, unterstreicht, dass «BANI-konformes» Denken systemisch sein muss. Es geht nicht nur um innovative Technik, sondern ebenso um öko-soziale Innovationen. Oft besteht die Herausforderung nicht darin, Neues zu erfinden, sondern darin, das Bestehende und Wachsende aus einer anderen Perspektive zu betrachten und auf neue Wege zu führen. Mehr dazu siehe Kolumne: «Das Problem mit der Problemfixierung».

NGOs verfügen nicht über die Macht, gesellschaftliche Krisen direkt zu verhindern oder zu lösen. Sie können jedoch in komplexen und disruptiven Situationen eine wichtige Rolle dabei spielen, Entwicklungen abzufedern und konstruktiv mitzugestalten. Waren die verschiedenen Formen der Selbstorganisation Antwort auf die VUCA-Welt, sind sie das in der BANI-Welt verstärkt: Um im Äusseren Veränderung bewirken zu können, braucht es im Innen ein Umfeld, das stabil und stärkend ist. Starre Entscheidungsprozesse sind nicht (mehr) zielführend; Purpose und Strategien sind Rahmen, nicht fixe Vorgaben. Es braucht agile nicht-hierarchische Organisationsformen, welche Macht und Verantwortung verteilen und mit befähigten Mitarbeitenden, die Verantwortung wahrnehmen können. Ausserdem eine kooperative Entscheidungsfindung, damit Entscheide getragen werden. Wachsende Unsicherheit und neuartige Herausforderungen erfordern eine Organisationskultur, die Mitarbeitende nicht alleine lässt, sondern sie unterstützend begleitet und ihnen mit Peer-Learning-Formaten psychosoziale Unterstützung bietet.

Das heisst auch, nicht mehr das Fachwissen sollte primäres Rekrutierungskriterium sein, soziale Kompetenzen und Methoden-Knowhow sind ebenso wichtig. Solche Selbst- und soziale Kompetenzen der BANI-World beschreiben die beiden Psycholog:innen Martin Seligman und Gabriella Kellerman in ihrem Buch «Tomorrowmind» [2], nämlich fünf Fähigkeiten, die sie mit PRISM abkürzen:

- Prospection: die Fähigkeit zur Zukunftsorientierung

- Resilience: Widerstandsfähigkeit

- Innovation: die Kompetenz, kreativ denken zu können

- Soziale Verbundenheit: Kompetenz in Beziehung treten zu können

- Mattering: Kompetenz, Bedeutsamkeit zu erkennen

Damit ist nicht gemeint, ein Individuum müsse bloss positiv denken und damit sei die Sache geritzt. Resilienz ist nicht primär eine individuelle Fähigkeit, dank der wir uns an den eigenen Haaren aus dem Sumpf einer Krise ziehen können. Krisen bieten zwar Chancen, bleiben aber dennoch Krisen. Dabei mit belastenden Gefühlen wie Ohnmacht, Angst oder Unsicherheit umzugehen und zu akzeptieren, gelingt oft leichter in Gruppen als allein. Deshalb sind Selbsthilfegruppen so wirksam. Das Team oder eine Arbeitsgruppe ein bisschen als Selbsthilfegruppe zu sehen, könnte ein Ansatz sein.

Lehren aus COVID – aus persönlicher systemischer Sicht

- Kontinuierlich lernen: Die Wirkungen von Massnahmen im Verlauf einer Kampagne beobachten, daraus lernen und sie fortlaufend anpassen.

- Licht im Dunkeln suchen: Bei komplexen Problemen gezielt andernorts funktionierende Ansätze finden, von ihnen lernen und sie verbreiten.

- Indikatoren für ein Gesamtbild finden: Todesfälle und Fallzahlen waren anfänglich die einzigen Indikatoren, weil es zuallererst eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern galt. Doch diese zeigten nur einen kleinen Teil der Wirklichkeit. Nebenwirkungen von Massnahmen zu antizipieren versuchen; zumindest müssen sie früh erkannt werden.

- Umfragen als Pulsnahme sind ebenfalls Indikatoren: Ermitteln, wer sich benachteiligt fühlt, um flankierende Massnahmen zu planen; Hinweise liefern Interessengruppen oder auch laute Freiheitsempfindliche (gemäss dem Präventionsparadox: Weil die Auswirkungen wegen den Schutzmassnahmen weniger schlimm waren als befürchtet, war das für manche Anlass, sehr laut zu glauben, die Massnahmen seien übertrieben gewesen).

- Komplexität muss reduziert werden – aber nicht zu früh und nicht zu stark: Ein einziger Indikator wie Fallzahlen führt zu Fehleinschätzungen.

- Flankierende Massnahmen: Konsequenzen von Massnahmen abfedern, wie z.B. Kurzarbeit bei der Pandemie, auch bei Umweltschutzmassnahmen vorsehen, um Widerstand zu mindern – siehe deutsches Heizungsgesetz.

[1] «Unsicherheit – Globale Herausforderungen psychologisch verstehen und bewältigen», Eva Lermer und Matthias Hudecek, Reinhardt Verlag 2022

[2] «Tomorrowmind - Thriving at Work with Resilience, Creativity, and Connection―Now and in an Uncertain Future», Gabriella Kellerman und Martin Seligman, 2023: Interessante Sicht aus der Positiven-Psychologie-Perspektive, indes m. E. mit wenig systemischen Blick und wenig Skepsis gegenüber der BANI-Welt und ihrenTreibern. Sie wird als Realität bzw. Zukunft ohne Hinterfragung als gegeben angenommen.

Unser Gastautor

Kuno Roth schreibt nicht nur Kolumnen, sondern auch Gedichte: Sein siebter Lyrikband – «seelensee – gedichte zu inneren und äusseren landschaften» – erschien im November bei PRO LYRICA: 100 feinsinnige, aufbauende Gedichte über vielfältiges Natur-Erleben. «Bodennah mit Tiefe», meint der Verlag dazu. «Sowohl Dünger als auch feine Hacke zum Schürfen im Seelengarten» findet eine Leserin.

Der kleine Band eignet sich auch bestens als Geschenk. HIER KLICKEN und bestellen.