Zukunft erleben statt Vergangenheit bestaunen

Mehr Open-Air-Zukunftsmuseen

Vor einigen Wochen führte mich eine Veloreise in eine italienische Stadt, die im Reiseführer als besonders sehenswert und reizvoll gepriesen wurde. Dieser bot zahlreiche Informationen zu den geschichtsträchtigen Bauwerken der Stadt – ein Dom, eine Burg, zwei Basiliken, fünf Kirchen sowie weitere historische Sehenswürdigkeiten.

Das habe ich mir angeschaut. Und so wie ich verhalten sich wohl die meisten Tourist:innen, kommen sie in eine besuchenswerte Stadt. Sie schauen sich vor allem die Vergangenheit an: Erfahren in Museen über Schlachten und Trachten oder in Burgen und Kathedralen deren Herrschaftsgeschichten. Heute, ein paar Wochen später, erinnere ich noch, dass in einer Basilika, die zu Ehren eines Papstes gebaut wurde, der aus der Region stammte, jedes Jahr am 28. August die Seitenpforte für eine Zelebration geöffnet wird. Dieser Papst lebte im 13. oder 15. Jahrhundert. Weiter mag ich mich entsinnen, dass die Burg von spanischen Eroberern etwa im 14. Jahrhundert gebaut worden ist. Es waren die Aragonier. Von der einen Kirche, die ich fotografierte, habe ich noch ein Bild. Den Rest habe ich so ziemlich vergessen. Sich Jahrzahlen, Papstnamen und Kirchenbezeichnungen zu merken, ist nicht allen gegeben.

Und als ich auf der Tourismus-Information fragte, ob es auch etwas aus der Zukunft zu besichtigen gäbe, wurde ich angewiesen, einen QR-Code zu scannen, mit dem ich zu einem virtuellen Stadtrundgang gelangte, mit dem man bequem die historischen Bauten besichtigen konnte. Das war für sie offenbar Zukunft.

Und ausserhalb der Städte besichtigen Tourist:innen oft Ruinen, z.B. von Etruskern, Reste von Pfahlbau-Siedlungen, Steinhaufen von Kelten oder römische Amphitheater. Das zu sehen, ist eindrücklich.

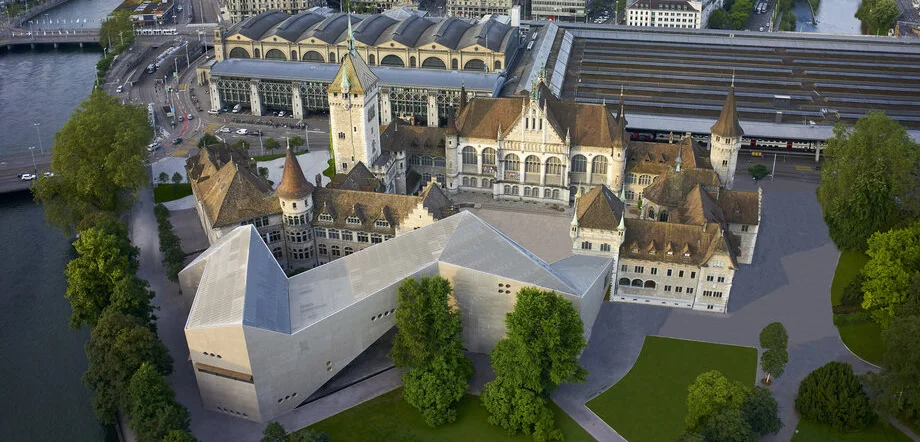

Eindrücklich ist auch, dass dies Millionen von Tourist:innen tun. Jede Woche. Von Angkor Wat über Machu Picchu, vom Petersdom über das Brandenburger Tor und bis zum Schloss Versailles: Sie besichtigen die Vergangenheit.

Nichts gegen Basilikas, Museen und Gedenkstätten. Allgemeinbildung ist gut. Doch irgendwie irritert es mich auch. Diese Ausschliesslichkeit Vergangenes zu zeigen bzw. besichtigen zu gehen, ist ja eigentlich eigenartig. Insbesondere angesichts der Zustände des Heute und dem sich anbahnenden Unheilvollen des Morgens. Ich vermisse zwei Dinge: Was kann aus einer so oder so dargestellten Vergangenheit allenfalls gelernt werden? Und was kann von der Zukunft, abgesehen von digitalen Gadgets, bereits heute angeschaut und erlebt werden?

Warum gibt es keine Zukunftsmuseen?

Warum existieren keine Museen, die mögliche Zukünfte nicht nur ausstellen, sondern sie im Kleinen erlebbar machen - und damit im Grossen erahnbar? Ein solches Open Air Zukunftsmuseum wäre mehr als ein Schauraum, es wäre integriert in die Stadt oder Region und könnte als Inspirationsquelle dienen, mit dem Besucher:innen konkrete Zukunftsbilder greifen und begreifen können. Warum gibt sich nicht jede Stadt und jedes Museum die Aufgabe, sichtbar zu machen, wie sich Zukunft bereits heute in ihrem Umfeld zeigt, welche Visionen entstehen und welche Herausforderungen zu meistern sind? Also etwa Schützenmuseen, die Resultate der Friedensforschung präsentieren, Stadtrundgänge, die ganz selbstverständlich auch an Projekten der Schwammstadt und nachhaltigen Siedlungen vorbeiführen, Reiseführer, die enkeltaugliche Regionalprojekte vorstellen. Doch bislang endet der Zeithorizont des Dargestellten in der Gegenwart, z.B. in Form von Wander- und Entdeckungsvorschlägen. Doch Museen, Rundgänge und Gedenkstätten könnten auch als Auch-Raum fungieren, wo Zukunft gedacht, gestaltet und erlebt werden kann.

In Einzelfällen lässt sich der Zukunftsblick in Ansätzen indes bereits entdecken. Ein Beispiel wäre etwa das Freilichtmuseum Ballenberg, das mit Bezug auf die Vergangenheit etwas Zukunft zeigt, z.B. mit Biodiversität in Bauerngärten. Freilich mit Luft nach oben. Zeigen könnte man vielleicht, was aus früheren Handwerken und Bauweisen im Heute und Morgen noch oder wieder relevant werden könnte.

Vier weitere Beispiele solcher Vorboten:

Das Naturhistorische Museum Bern hat mit seiner Ausstellung «Insektensterben? Alles wird gut» zu zeigen versucht, wie es in 30 Jahren sein kann, ergreifen wir heute die richtigen Massnahmen zum Schutz der Insekten.

Das Projekt «Systemic -Cycles» als spezielle Form des Velotourismus: Regionen er-fahren und Projekte und Produktionstätten besichtigen, die der nachhaltigen Entwicklung verpflichtet sind, in Austausch treten und sich für Projekte in der eigenen Region inspirieren lassen (mehr im Kasten).

- Anders gelagert, aber auch mit der Absicht, nachhaltigen, regionalen Tourismus zu fördern, ist die Phänomena - ein mobiler Erlebniscampus, der Naturphänomene und komplexe Zusammenhänge (demnächst) erfahrbar macht, nach dem Motto: Erleben, Staunen und Verstehen.

Das Futurium in Berlin ist ein 2019 geschaffenes Haus, das Besucher:innen aller Altersgruppen einlädt, sich mit unterschiedlichen Zukunftsentwürfen interdisziplinär auseinanderzusetzen. Es gibt Raum für Visionen und Ansätze aus der Wissenschaft zur Lösung zentraler Zukunftsherausforderungen.

Das ‘Deutsches Museum Nürnberg – Das Zukunftsmuseum’ stellt neben historischen Exponaten Prototypen, Innovationen und Zukunftstechnologien aus und damit Utopien und Dystopien vor. Besucher:innen können interaktiv erleben, wie künftige Entwicklungen unser Leben prägen könnten – inklusive der damit verbundenen ethischen Fragenstellungen.

Zukunftsmuseen und -ausstellungen auf der Ebene «nachhaltige Technik» gibt es schon länger, wie etwa die Umweltarena in Spreitenbach oder das ‘Museum of the Future’ in Dubai. Das ist durchaus interessant. Doch im Grunde steht über allem die Frage, wie wollen wir Menschen künftig jenseits bzw. diesseits digitaler Green-Tech-Visionen leben?

Ich denke, ein zukunftsweisendes Geschäftsmodell für Museen, Gedenkstätten und Tourismus im Allgemeinen mit Lern-Brücken zwischen Vergangenem und Zukünftigem und einem Brückenpfeiler im Heute sollte möglich sein.

Systemic-Cycles

In den Neunzigerjahren fuhr eine Gruppe mit Jugi-Tours auf dem Velo durch die Schweiz und ins nahe Ausland. Mitgründer Martin Schütz fiel dabei im nördlichen Piemonte auf, wie wenig man über die Menschen, ihre Lebensweise und die Geschichte(n) der durchquerten Region mit vielen verfallenen Hallen der einst blühenden Textilindustrie erfuhr. Nichts darüber, was da früher war, was heute ist und kommen mag. Die Idee von ‘Systemic Cycles’ war entstanden: Statt konsumierenden Tourismus soll aktives, neugieriges Unterwegssein im Vordergrund stehen – meist mit dem Velo, manchmal zu Fuss oder zu Wasser. Ziel ist es, mehr über die Region, ihre Bewohner:innen, die lokalen Zusammenhänge, die regionale Kreisläufe, zu Landnutzung, Wirtschaft und Wandel zu erfahren. Durch Austausch mit Einheimischen – geplant oder zufällig getroffen - sollen Denkanstösse geschaffen und das Verständnis für die Gegend vertieft werden. Systemic Cycles schafft damit ein vielschichtiges Abbild einer Region, das mentale, messbare und gefühlte Komponenten enthält und den Zugang zur bereisten Gegend erweitert.

Unser Gastautor

Kuno Roth schreibt nicht nur Kolumnen, sondern auch Gedichte: Sein siebter Lyrikband – «seelensee – gedichte zu inneren und äusseren landschaften» – erschien im November bei PRO LYRICA: 100 feinsinnige, aufbauende Gedichte über vielfältiges Natur-Erleben. «Bodennah mit Tiefe», meint der Verlag dazu. «Sowohl Dünger als auch feine Hacke zum Schürfen im Seelengarten» findet eine Leserin.

Der kleine Band eignet sich auch bestens als Geschenk. HIER KLICKEN und bestellen.