Die Kraft guter Fragen

Was sind gute Fragen?

In einer Welt der schnellen Antworten und in der sofortige Befriedigung erwartet wird, stellt man Fragen nicht mehr Menschen, sondern Google, Bots oder Chat GPT. Ja, man ist schon fast etwas irritiert, wird man auf der Strasse nach dem Weg gefragt.

Für Wissenabfragen ist das Internet in der Tat oft unschlagbar. Solche Fragen gehören für mich zu den «Ich-Fragen»: Ich will etwas wissen (oder jemand anderes für mich). Den Begriff «Ich-Fragen» brauche ich in Anlehnung an Bernhard Pörsken, der ein «Ich-Ohr» und ein «Du-Ohr» unterscheidet. Mit Ich-Ohr meint Pörsken, dass ‘nicht richtig’ zugehört wird, sondern ein Ego-Filter vorgeschalten ist: Ich höre nur, was mir passt [1]. Und auch, was mich empört (‘triggert’) – und ich also ohne nachzufragen interpretiere und etikettiere.

Du-Fragen dagegen – wie ich sie wiederum in Anlehnung an Pörsken‘s Unterscheidung nenne - helfen dem/der Befragten, eine Lösung zu finden oder weiterzudenken.

Manchmal allerdings entpuppen sich Fragen, die als «Du-Fragen» daherkommen, im Grunde als mit dem Ich-Ohr gestellte Fragen: Man fragt den andern nur, was einem selber zupasskommt und sich so ein Trittbrett für ein Thema schafft, um selber antworten und sich darstellen zu können. Oder es wird schon gar nicht gefragt, sondern einfach so aus der eigenen kleinen Welt erzählt. Aus Mitteilungsbedürfnis, Unsicherheit, Egozentrismus oder mangelnder Empathie.

Was sind gute Fragen?

Du-Fragen sind vornehmlich offene Fragen und zeichnen sich dadurch aus, dass der/die Fragende sich wirklich für das Gegenüber interessiert, dass Gedanken oder weitere Fragen wie von selbst folgen, dass sie gerne beantwortet werden und/oder dass sie zur Entgegnung etwas Zeit brauchen (siehe Kasten «Offene und geschlossen Fragen»). Doch es gilt, vorsichtig zu sein. Mit zu offensiven Du-Fragen kann man jemanden auch zu nahe treten, was zu Abstand führt.

Gute Fragen führen zu gutem Zuhören (und umgekehrt: gutes Zuhören zu guten Fragen - siehe dazu die Kolumne «Zuhören – Dünger des Wandels»). Sie schlagen zwischenmenschliche Brücken und schaffen Verbindung. Dafür genügen oft Fragen wie: «Was bewegt dich?», «Wie fühlst du dich dabei?» oder «Magst du mehr erzählen?». Eine Zweifelnde zu fragen «Was daran bringt dich zum Zweifeln?» ist für sie hilfreicher, als einen Ratschlag erteilt zu bekommen, an ihr zu nörgeln oder mit «Ist-doch-nicht-so-schlimm» beruhigen zu wollen.

Du-Fragen im Coaching und für die Selbstreflexion

Bei Du-Fragen geht es in nicht um Informationsabfragen (‘was ist deine Lieblingsfarbe’ etc.), sondern um die Gesprächspartnerin und deren Denken und Fühlen. Es sind neutral-neugierige und empathische Fragen, die dem Gegenüber helfen, über den Tellerrand hinauszuschauen, out of the box zu denken oder andere Sichten zu erkennen. Man kennt das aus dem Coaching, wo die Coach mit Du-Fragen dem Coachee darin unterstützt, seine eigene Lösung zu finden.

Man kann sich auch selbst Du-Fragen stellen; wie etwa bei der Selbstreflexion, in der man sich zu Erreichtem und Nicht-Erreichtem oder zu Arbeitsbeziehungen befragt. Anstatt Schuld am Nicht-Erreichen bei sich oder anderen zu suchen, ist es ergiebiger sich zu fragen: «Was kann ich aus dieser Situation lernen und beim nächsten Mal besser machen?», oder auch «Was würde Z - und was würde Y - in dieser Situation tun?», um die Perspektive zu wechseln und in einen prospektiven Modus zu kommen (Beispiele für Fragen siehe Kasten).

In einer Welt, die zunehmend beschleunigt und egozentrisch dominiert ist, besteht die Gefahr, dass die Kraft guter Fragen, die zum Nachdenken anregen, verdrängt wird. Fragen sind die Schlüssel für Türen, die zu Perspektiven, Kreativität, Erkenntnis oder persönlichem Wachstum führen. Es sind nicht Antworten, die weiterbringen, sondern Fragen. Fragen geben Impulse, beeinflussen die Richtung des Denkens und können neue Realitäten schaffen. Solche offenen Fragen zu pflegen, scheint mir in der heutigen Welt besonders wichtig. Du-Fragen - oder auch «Wir-Fragen».

Wir-Fragen für Team- oder Gesellschaftsentwicklung sowie Beziehungspflege

Am Anfang eines Prozesses steht idealerweise eine Frage, die man sich als Arbeitsgruppe, Team oder gesellschaftlich engagierte Gruppe stellt, und nicht eine Antwort. Ähnlich wie eine Du-Frage hilft eine «Wir-Frage», sich als Gruppe mit einer Sache auseinanderzusetzen, Entwicklungsrichtungen zu explorieren oder einen gesellschaftlichen Prozess anzustossen. Die Frage «Wie können wir das Problem anders als bisher angehen?» ermutigt beispielsweise ein Team, über das Übliche hinauszudenken und neue Ansätze zu entwickeln. Wir-Fragen helfen auch, festgefahrene Situationen aufzulösen. Statt Schuldige zu suchen, fragen, «welche Gründe sieht jede:r von uns dafür, dass wir festgefahren sind?». Offene Fragen laden Teammitglieder ein, ihre Gedanken, Ideen und Bedenken zu teilen. Sie fördern auch gegenseitiges Verständnis. Zu fragen «Wie gehen wir mit Meinungsverschiedenheiten um, um als Team einen gemeinsamen Nenner finden?» ist fruchtbarer als der blosse Appell, Verständnis für andere zu haben. Und um zusammen aus Fehlern zu lernen, schafft die Frage «Was sollten wir beim nächsten Mal anders machen?» den Raum, dies aufbauend mit Zukunftsblick zu tun.

Du- und Wir-Fragen sind auch für die Organisationsentwicklung geeignet. So beruht eine OE-Methode, die sogenannte Appreciative Inquiry, auf der wertschätzenden Befragung der Beteiligten. Indem dabei der Fokus aufs Gelingende gelegt wird und so die Arbeit gewürdigt werden kann, baut diese 5-Schritte-Methode Energie und Kapazität für Change-Projekte in Organisationen auf. Das schon bestehende Gute wird gestärkt, damit verbreitet und die angestrebte Verbesserung wahrscheinlicher erreicht. Das Prinzip formuliert ihr Erfinder, David Cooperrider so: «Menschliche Systeme entwickeln sich in der Richtung der gestellten Fragen» (mehr zur Methode zum Beispiel hier).

Wir-Fragen beflügeln auch gesellschaftliche Transformationen. Solche Prozesse fussen oft auf der Imaginationsfrage «Was wäre, wenn wir … ». Sie hilft, sich vom Gewohnten oder scheinbar Gegebenen weg zu bewegen. Ein aktuelles Beispiel wäre etwa die Genossenschaft ‘Urbane Dörfer’, die sich bei ihrer Formierung gefragt hat: «Was wäre, wenn wir ein altes Gewerbegebäude als urbanes Dorf umnutzen würden?» (statt es abzureissen [3]).

Last but not least: Ähnliches gilt auch für Kleingruppen, Freundschaften und Beziehungen: Zurückhaltend neugierig fragen, was der andere fühlt, die Partnerin denkt, der Freund für Motive hat, befruchtet und verbindet.

Offene und geschlossene Fragen

Offene Fragen beginnen mit «Was», «Wie« oder «Warum«. Das sind die guten Fragen, weil sie zu Reflexion und ausführlichen Antworten einladen und so den Dialog fördern. Warum-Fragen können allerdings etwas heikel sein, weil sie oft als Vorwurf empfunden werden – ‘Warum?’ ist also entweder mit «Welche Gründe hast du …« zu ersetzen oder betont neutral-neugierig zu fragen; und wenn das geht, gibt es die Tiefschürfmethode 5-Why.

Fragen mit wer, wo, wann und welche sind halboffen, d.h. sind oft schnell beantwortet. Ungeeignet sind geschlossene Fragen, also solche, die mit «Ja» oder «Nein» beantwortet werden. Sie sind im Alltag und im Verhör zwar nützlich, bleiben in Gesprächen jedoch oberflächlich.

Fragenkategorien und Beispielfragen

Vorab die Grundhaltung des guten Fragens: Sei offen, neugierig, empathisch und präsent. Übe keine Kritik, argumentiere nicht, vermeide Sätze mit «aber» und suggestive Fragen (siehe [2]). Lade vielmehr die andere Person ein zum Nachdenken und Nachspüren - mit Fragen wie die folgenden:

Beispiele für explorative Fragen:

- Was ist dir daran wichtig? Wie fühlst du dich dabei?

- Was denkst du? Was wünscht du dir? Was hält dich davon ab, zu tun, was du dir wünschst?

- Was wäre deiner Meinung nach das Beste? Was hast du schon ausprobiert?

- Was ist hierbei Herausforderung, Chance und Risiko?

- Was wäre ein Beispiel dafür?

- Was bedeutet (z.B.) Vertrauen für dich in diesem Zusammenhang genau?

- Behauptungen hinterfragen, wenn also z.B. sagt jemand «Er ist ein Choleriker!» fragen: Was macht er, wenn er cholerisch ist? In welchen Situationen ist er das?

- Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gross ist das Problem? Woran würdest du erkennen, dass sich das Problem um 1 Punkt verringert hat? Was wäre anders als der jetzige Zustand?

- Wann laufen die Dinge gut oder zumindest besser? Warum tritt dann das Problem nicht auf?

Und horizonterweiterende Fragen

- Nehmen wir an, dass XY geschieht, was würdest du dann tun?

- Was denkst du, wie eine 70jährige Leserin unseren Newsletter beurteilt? (sog. zirkuläre Frage)

- Angenommen, über Nacht sei ein Wunder geschehen und das Problem, das dich umtreibt, sei gelöst. Wie würdest du feststellen, dass das Wunder geschehen ist?

- Was könntest du tun, um das Problem zu verschärfen?

- Wenn du es noch einmal tun könntest, was würdest du anders machen?

- Bernhard Pörksen unterscheidet in seinem Buch «Zuhören – die Kunst sich zu öffnen» zwischen «egozentrischer» und «echter Aufmerksamkeit»: Das erste ist ein Zuhören mit dem «Ich-Ohr» das zweite mit dem «Du-Ohr».

- siehe z.B. zu systemischen Fragetechniken in der Beratung, im Coaching, in der Therapie in: «Fragen können wie Küsse schmecken», Carmen Kindl-Beilfuss, Carl Auer Verlag 2025 oder als Einstieg: «Soul Talk – die Kunst des klugen Fragens», Lilia Vogelsang, dtv, 2024

- «Was wäre wenn wir zuerst lebendige und fürsorgende Nachbarschaften und dann erst Gebäude formten?» – eine weitere Frage, die sich die Genossenschaft «Urbane Dörfer» stellte.

Unser Gastautor

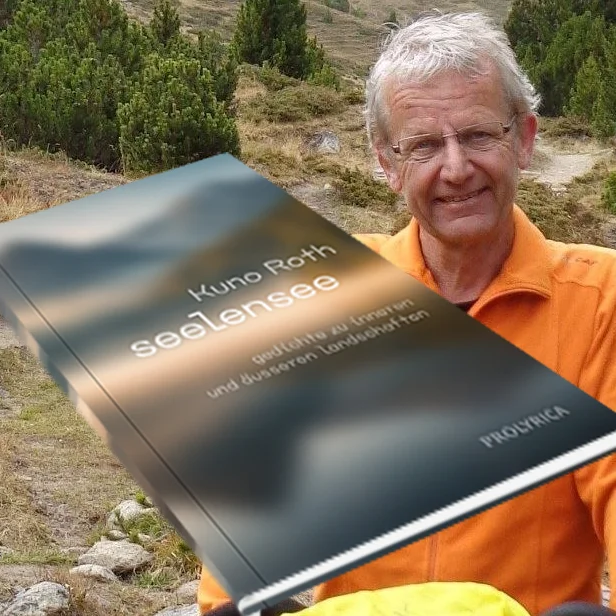

Kuno Roth schreibt nicht nur Kolumnen, sondern auch Gedichte: Sein siebter Lyrikband – «seelensee – gedichte zu inneren und äusseren landschaften» – erschien im November bei PRO LYRICA: 100 feinsinnige, aufbauende Gedichte über vielfältiges Natur-Erleben. «Bodennah mit Tiefe», meint der Verlag dazu. «Sowohl Dünger als auch feine Hacke zum Schürfen im Seelengarten» findet eine Leserin.

Der kleine Band eignet sich auch bestens als Geschenk. HIER KLICKEN und bestellen.